跨越古今的学科对话

1、讲座回顾

古典的魅力,散发光芒;国学中的智慧,博大精深。把它们结合到一起,展现出中国上下五千年的历史和文化底蕴。9月11日,名师课堂办公室邀请到了厦门大学黄永锋教授于我校2教名师报告厅开始了一场以《重温古典:国学智慧与学科融合》为主题的贯穿今古的文化对碰。

黄永锋|厦门大学哲学系教授

《重温古典:国学智慧与学科融合》第一讲

讲座伊始,黄永锋教授以纪晓岚“书如故人,久别重逢,愈见亲切”的经典论述破题,一句饱含人文温度的引语,既瞬间拉近了听众与古典文化的心理距离,也巧妙锚定了“人与古典”的核心关联,为整场讲座奠定了温润而厚重的基调。

在引出主题后,黄教授并未急于展开理论阐释,而是从“古典学在当下的鲜活实践”切入,用具体案例佐证其当代价值:从被正式纳入高中语文必读书目、成为青少年文化启蒙载体的《论语》《孟子》,到以“时空对话”形式让典籍“活”起来、收获广泛社会关注度的综艺《典籍里的中国》。这些跨越教育与媒介领域的实例,不仅清晰展现了古典文化在当今社会的渗透路径,更以“可见可感” 的方式打破了大众对“古典”的疏离感,为后续 “为何要重温古典”“如何重温古典”的深层探讨埋下了极具说服力的伏笔。

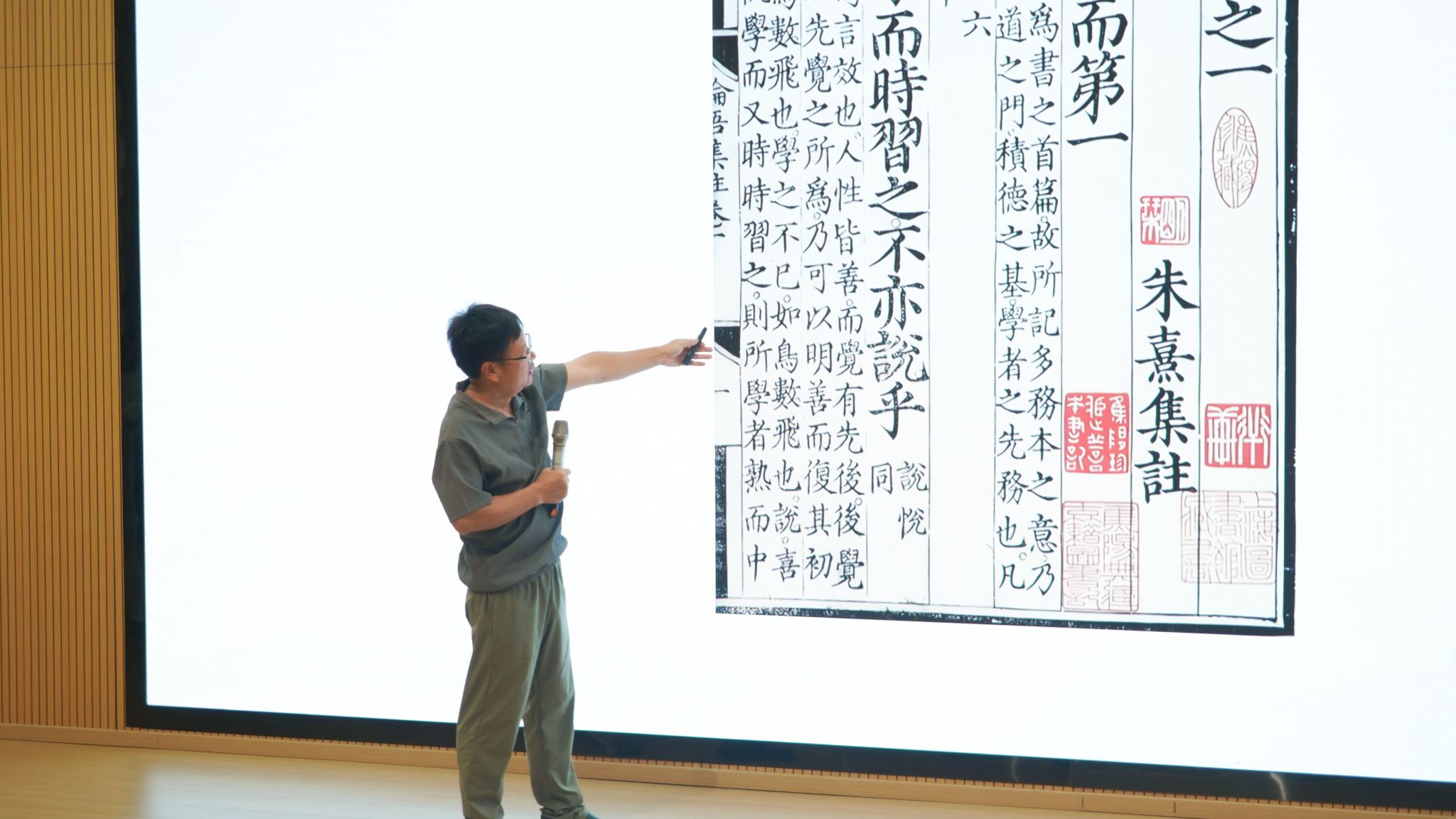

在铺垫完古典学的当代价值后,黄教授以《四库全书》为切入点剖析古典魅力。他强调,这部清代大型丛书的编撰堪称文化工程巅峰:由纪昀等 360 多位高官主导、学者协同,经 3800 余人抄写、耗时十三年完成,足见其体量与分量。随后,他以 “经、史、子、集”为大纲逐层解读——“经”是儒家思想根基,“史” 录王朝变迁,“子” 集百家智慧,“集” 凝古人情感审美。通过拆解四部体系,他清晰呈现丛书脉络,让听众直观感受古典文化的广度与完备性,领会其中千年智慧。

解读完《四库全书》的编撰与框架,黄教授进一步聚焦古典文学的内容深度与教育意义。他以《四库全书》为切入点,通过援引古典诗词、名人名言(如苏轼《记承天寺夜游》),将抽象概念具象化,不仅让同学们感受古典文学的意境哲思,更清晰厘清“知典”与“用典”的区别关联,形成完整认知链条,凸显古典文学在知识传授与思维启发上的教育价值。

黄教授直面当下文化传播的现实语境——如今的年轻人多以手机等电子产品为主要信息获取载体,基于这一观察,他进一步就古典文学的当代发展提出建议:认为古典文学不应固守传统形式,而需主动顺应时代趋势,通过与现代科技深度融合,以电子书等更贴合年轻人阅读习惯的载体呈现,让古典文化能更自然地融入当下生活,触达更广泛的年轻受众。

最后,黄教授论述现代科技对古典典籍的赋能:电子书借检索辅助工具,能让使用者便捷定位内容,大幅提升阅读研究效率,为大众接触古典文化提供便利。随后他话锋一转,提及《四库全书》虽多形式展示,却非完整版本,仍有缺失,这也间接凸显了借科技挖掘、完善古典典籍的必要性。而这份必要性,正是推动古典文化在当代完整传承、焕发新生的重要动力。

2、师生交流会

名师课堂选修课的热情尚未消散,一场更具温度的师生交流会于21:10温情开启。黄永锋教授与在场2025级体验新生、选修课同学一同移步操场,此次远离报告厅的正式感,大家或围坐成圈,或随意屈膝而坐,青草的气息伴着微风萦绕四周,轻松惬意的氛围瞬间消解了师生间的距离感。

交流中,同学们不再是单纯的聆听者,有人带着讲座中未解开的疑惑追问,有人分享自己接触古典文化的小故事,还有2025级新生好奇“如何平衡专业学习与国学兴趣”。黄教授始终耐心倾听,时而以自身求学经历举例,用通俗的比喻拆解复杂问题,甚至和同学们进行探讨,让思想在平等对话中碰撞出火花。这场没有讲台、没有课件的座谈会,更像是一场老友间的文化闲谈,不仅让同学们对古典文化的理解更进一层,也让黄教授感受到年轻一代对传统文化的鲜活思考,为此次名师课堂选修课画上了温暖而圆满的句号。

供稿:名师课堂办公室